“坚持人民武装斗争的模范”——纪念吕正操将军逝世13周年

他是地道战、地雷战的创立者

令冀中平原的侵华日军闻风丧胆

他是新中国铁路建设的开拓者

为新中国建设事业作出不可磨灭的贡献

毛泽东曾评价他

“坚持平原游击战争的模范

坚持人民武装斗争的模范”

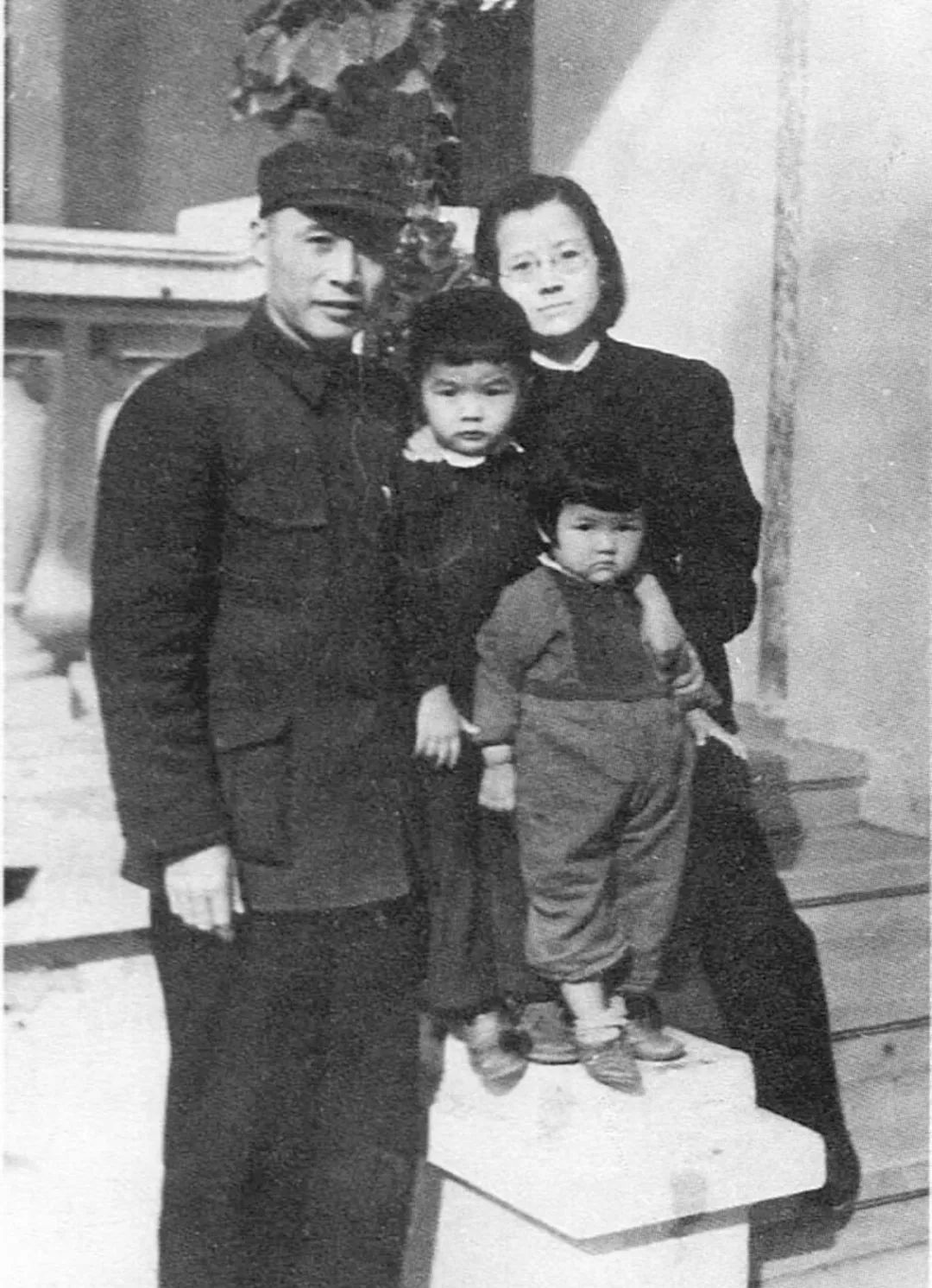

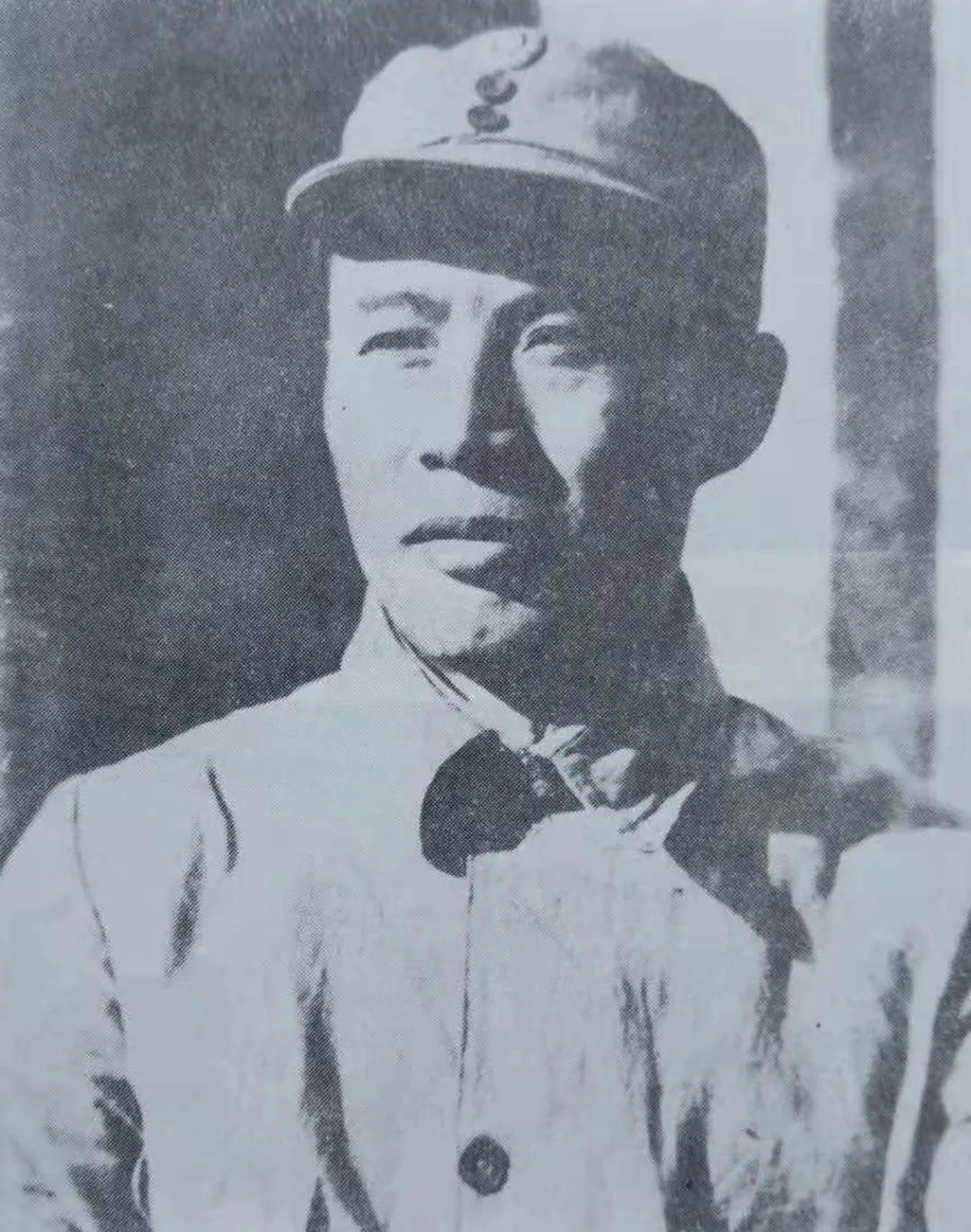

他就是最长寿的开国上将吕正操

今天

是他逝世13周年

让我们一起为他献花

共同缅怀吕正操将军

一起重温吕正操将军的故事

领略他的风采

小樵易帜,在冀中树起

第一面共产党抗日武装力量的大旗

抗日战争的全面爆发,让时任国民党五十三军一三○师六九一团团长的吕正操清醒了许多,眼看日本侵略军在华北长驱直入,国民党军队采取消极抵抗的态度,以至节节败退,任凭他无论如何死守阵地,却无力唤回假抗战的人心,无奈之下,撤回小樵镇。在小学堂里,吕正操主持召开军官和士兵代表会议,他说:“今天不是普通的会议,而是商讨决定我们大家的前途命运。时局变化还不到半个月,日本人就占领了华北大片土地,可是中央军还是一味撤退。如果我们继续跟着跑下去,不但打不了日本人,而且还有断送部队的危险。作为爱国军人,我们每一个人都负有保卫国土、收复失地的责任。形势已经不允许我们有任何别的选择,面前只有一条路:回师北上,像红军那样,到敌后打游击去!”

从此,吕正操率部脱离国民党,在共产党的领导下,改称“人民自卫军”。自卫军最初编为三个总队,各级领导由共产党员和进步分子担任。冀中平原上,树起了第一面共产党抗日武装力量的大旗。半年时间内,他广泛发动群众,依靠群众,汲取群众的智慧,带领部队与日伪军作战100余次。在开辟大清河北根据地以后,配合冀中区委,加快建设冀中抗日根据地,根据地很快发展到几十个县、人口约700万,建立了冀中抗战学院,军区部队发展到约10万人。

1940年秋,吕正操率冀中部队参加了著名的百团大战。组织部队发动破袭正太路战役,对平汉路、北宁路、津浦路以及石德路、沧石路等进行了广泛的破击,共毁公路、铁路500多公里,炸毁桥梁20座,收割电线27000多斤,毙伤日伪军1300多人,有效地阻止了平汉路敌人向正太路的增援。组织指挥了任丘、河间、大城、肃宁地区战役,先后歼灭日伪军1500多人,拔掉敌据点29个,摧毁了这一地区大部分敌伪组织,粉碎了敌人在冀中中心地区建立统治的阴谋。吕正操率领部队英勇作战、不怕牺牲,取得了辉煌战果,为百团大战全面胜利作出了突出贡献,受到总部的通令嘉奖。

创立地道战、地雷战

被称为抗战时期的活化石

在中国,几乎每一个人都知道地道战、地雷战等令人耳熟能详的经典抗日故事。这些经典的游击战战术,正是来源于晋察冀军区第三纵队,这支部队的司令员就是吕正操。

1941年至1943年,为了粉碎敌人的“蚕食”进攻和大“扫荡”,吕正操带领部队官兵和人民群众,在无险可据的平原上和极端残酷的环境中,表现出来的顽强的斗志和无穷无尽的智慧,灵活运用地雷战、地道战、蘑菇战、顶牛战等新战法,使敌人吃尽苦头,时时处于惶恐之中。这些行之有效的游击战术,很快就在各抗日根据地扩展开来,有效地打击了日军。而且更重要的是,这些战术最大程度的发动了人民群众的抗日积极性,真正起到了全民皆兵的效果,使敌后抗日达到了一个全新的局面。吕正操大名威震晋察冀。《地雷战》《地道战》《平原游击队》等一批大家熟知的电视影视作品,正是他以及冀中军民抗日战争的真实写照。

“铁道司令”

为新中国铁路事业殚精竭虑

吕正操在铁道部主要领导岗位长达17年之久,为新中国铁路事业殚精竭虑,不遗余力。新中国成立后,毛泽东提出既要研究铁路运输,也要研究铁路建设。吕正操为落实毛泽东指示、发展新中国铁路建设事业倾注了大量心血。他深深知道“要想富,先修路”的道理,让人民过上好日子。于是他进行铁路建设和铁路运输管理工作的研究。他亲自起草的《关于东北解放区铁路工作向中央的报告》、撰写的《论乘务负责制》等文章引起了党中央及毛泽东的关注和鼓励。抗美援朝战争期间,建起了一条打不断、炸不烂的“钢铁运输线”,为支援我军作战提供了坚强有力的保障。从研究制定了全国“一五”计划铁路建设规划,到参与领导建成了拥有多项世界领先技术的武汉长江大桥,从完成了成渝、天兰、湘贵、兰新、宝成、丰沙、鹰厦等一系列干线、支线铁路工程建设任务到大西南铁路建设、青藏铁路的开通,从此山不再高,水不再长,有力促进了青海西藏两省区经济社会发展,实现了铁路的建设和管理正规化、科学化,为中国铁路建设事业作出了开拓性的卓越贡献。